漢字

工

- IPA

kuŋ

kuŋ

- ????

kung

kung

- ??

古紅切

古紅切 見

見 平声

平声 公

公

- ????

ク

ク コウ

コウ

- ???

東

東

- ????

- ??

工

工 gōng

gōng 常用漢字

常用漢字 開口一等韻

開口一等韻

- ???

たくみ#4

たくみ#4 攻

攻 紅

紅

- ??

工

工 通

通 東

東

- 表示

U+5DE5

U+5DE5 工

工

??

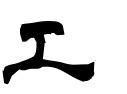

書体

- 楷書

- 篆書

- 隷書

- 行書

- 草書

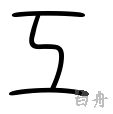

古代文字

- 古代

参考文献:::工

- 注解

- *1飾拭古今字。又部曰。㕞、飾也。巾部曰。飾、㕞也。聿部曰。𦘔、聿飾也。彡部曰。彡、毛飾畫文也。皆今之拭字也。此云巧飾也者。依古文作?爲訓。彡者飾畫文。巧飾者、謂如㡪人施廣領大袖以仰涂而領袖不污是也。惟孰於規榘乃能如是。引伸之凡善其事曰工。見小雅毛傳。

- *2直中繩。二平中準。是規榘也。

- *3?有規榘。而彡象其善飾。?事無形。亦有規榘。而?象其㒳褎。故曰同意。凡言某與某同意者。皆謂字形之意有相似者。古紅切。九部。

- 備考

- #1巧飾なり、人の規榘(きく)有るに象るなり、巫と同意、凡そ工の屬は皆な工に従ふ。(????)

- #2工具の形。説文に「巫と同意」とあるが、巫のもつところは、神事に用いる呪具。工具の工は、金文に鍛冶の台の形にみえるものがあり、巫祝の用いるものとは異なるもの。ただその形が似ているので、のち通用するに至ったのであろう。虹・空・江の工は中空で彎曲する形のもの。金文の工にも、下の画を彎曲した形に作るものがある。巫祝・工具の工とは、また別系である。(??)

- #3上下二線の間に|線を描き、上下の面に穴を通すことを示す。また、かぎ型ものさしの象形ともいう。(???)

- #4工(たくみ)。技巧の習熟した職人。工作者。

- #5巫項

コウ

コウ 工

工